Matéria originalmente publicada no Monkeybuzz em agosto de 2020.

Na trilogia Re — um re metafônico, como “de novo”, como nota musical, como volta, como queira —, Realce é o único disco que não surge de neologismos. Gil fecha a série com um substantivo ou verbo na sua forma imperativa, claro para quem quiser ouvir. Realce é uma ordem pela desordem, pelo cintilar das pequenas coisas, a dança no meio da rua, os 15 minutos de fama que, antes do TikTok, eram promessa do futuro. Como não há lugar melhor para o realce do que a escuridão, Gil nos entrega nesse álbum seu próprio olhar sobre a noite, um lugar onde todos os gatos são pardos, mas brilhantes.

A via tomada por Gil nesse álbum é a música negra norte-americana, saindo do Brasil. Em 1979, o artista ruma aos Estados Unidos para se apresentar e gravar três discos por lá — Realce entre eles. Naquele ano, o casório Jazz e Bossa Nova já ia esgarçado e o Rock, que alimentara o Tropicalismo, vivia em redutos do underground de capitais brasileiras. A Disco e a Funk music eram, então, o novo canal para esse contato. Artistas como Sylvester e The Tramps eram os reis da noite nos Estados Unidos — a ponto de sofrerem com o movimento reacionário “Disco Sucks”. No Brasil, boates como o Club Hippopotamus reuniam a fina-flor carioca, com seus dândis malandros e atrizes globais se esbaldando no lounge.

Gil leva esse mundo para dentro de sua música, e o faz com ajuda do produtor Mazzola. O carioca havia produzido, no ano anterior, o Disco Club, de Tim Maia. O álbum tem faixas grandiloquentes e ao mesmo tempo relaxadas, como “Sossego”. Só que há ali um cheiro de naftalina, um som datado das orquestrações emuladas das bandas da Epic Records. Em Realce, Gil e Mazzola chegam a um acordo sobre a onda Disco e Funk. Se os tripulantes foram escolha do produtor — um time de músicos norte-americanos com vasta experiências em bandas de apoio —, Gil tocaria o barco. Os gêneros eram uma moldura para sua ideia de brilho, para os temas e as formas das suas canções que já vinham se desenvolvendo nos outros dois álbuns da trilogia.

Realce, canção que abre o disco, é como o “tom de Shepard”. Nessa ilusão auditiva, o iminente clímax parece nunca chegar. Todas as seções levam ao ápice na canção de Gil. Não é para menos. A música foi composta em Lá Maior, e o acorde principal da faixa — o jorro da tensão acumulada — só aparece no refrão. Gil alça e realça uma vez e de novo a energia do som. E chama o público para gritar com ele a plenos pulmões: realce! Uma faixa levanta-até-defunto feita na mesma estrutura harmônica que outros grandes sucessos, como “Get Lucky”, do Daft Punk, e a unânime “September”, do Earth, Wind & Fire. O próprio coletivo, aliás, tocou “Realce” em sua apresentação no Maracanãzinho, em 1980, junto de Gil.

Chamado geral feito, Gil passa a aprofundar elementos caros à sua identidade nas faixas seguintes. “Sarará Miolo” é um xote disco sobre empoderamento negro. Gil aborda o tema com leveza e assertividade, algo como “Homenagem a Martin Luther King”, de Wilson Simonal. O título da canção lembra o “sarará criolo” que ganhou fama na voz de Sandra de Sá, em 1982. Como esta foi gravada em demo em 1974 pelo músico Macau, é de se pensar que a fita tenha chegado aos ouvidos e cabelos de Gil em algum momento da década. Essa inspiração extra foi o caso de “Superhomem, a Canção”: Gil escreveu a letra após ouvir Caetano contar a história do filme Super-Homem, lançamento que acabara de ver no cinema em uma noite de 1978. Nas mãos de Gil, o super-herói questiona a masculinidade já remexida em “Pai e Mãe”, de 1975.

Gil remonta (ou realça) suas bases na sequência do álbum. Depois de revisitar o samba jazz em “Tradição” — com sua prosaica história de tipos soteropolitanos —, o lado B vem com B de Bahia. O artista reinterpreta o samba-canção “Marina”, de Dorival Caymmi, com um arranjo funkeado. Em “Rebento”, ele opera de novo a brincadeira de construir um clímax, dessa vez com várias camadas instrumentais. “Logunedé” é uma homenagem ao orixá de mesmo nome, entidade menos lembrada na música popular afrobrasileira. Gil faz a ode à sua maneira, repleta de ambiguidades e enjambements de seu idioma próprio.

Nenhuma dessas faixas, contudo, aspira mais às origens do artista quanto “Toda Menina Baiana”. É nessa música que Gil põe gringo para dançar ao ritmo de ijexá. Embora seja estruturada pela marcação impecável de Djalma Correia — parceiro de outros álbuns e um dos maiores percussionistas do Brasil —, é o violão palhetado como guitarra de funk que dá o ritmo. Entrecortado pela melodia base do baixo de Rubão Sabino, por palmas e coro, a música é festa na rua. Felizmente ela foi revisitada anos depois pelo DJ Tahira. O edit do produtor estende por quase dez minutos a mágica sensação de farra comungada que Deus deu à Bahia.

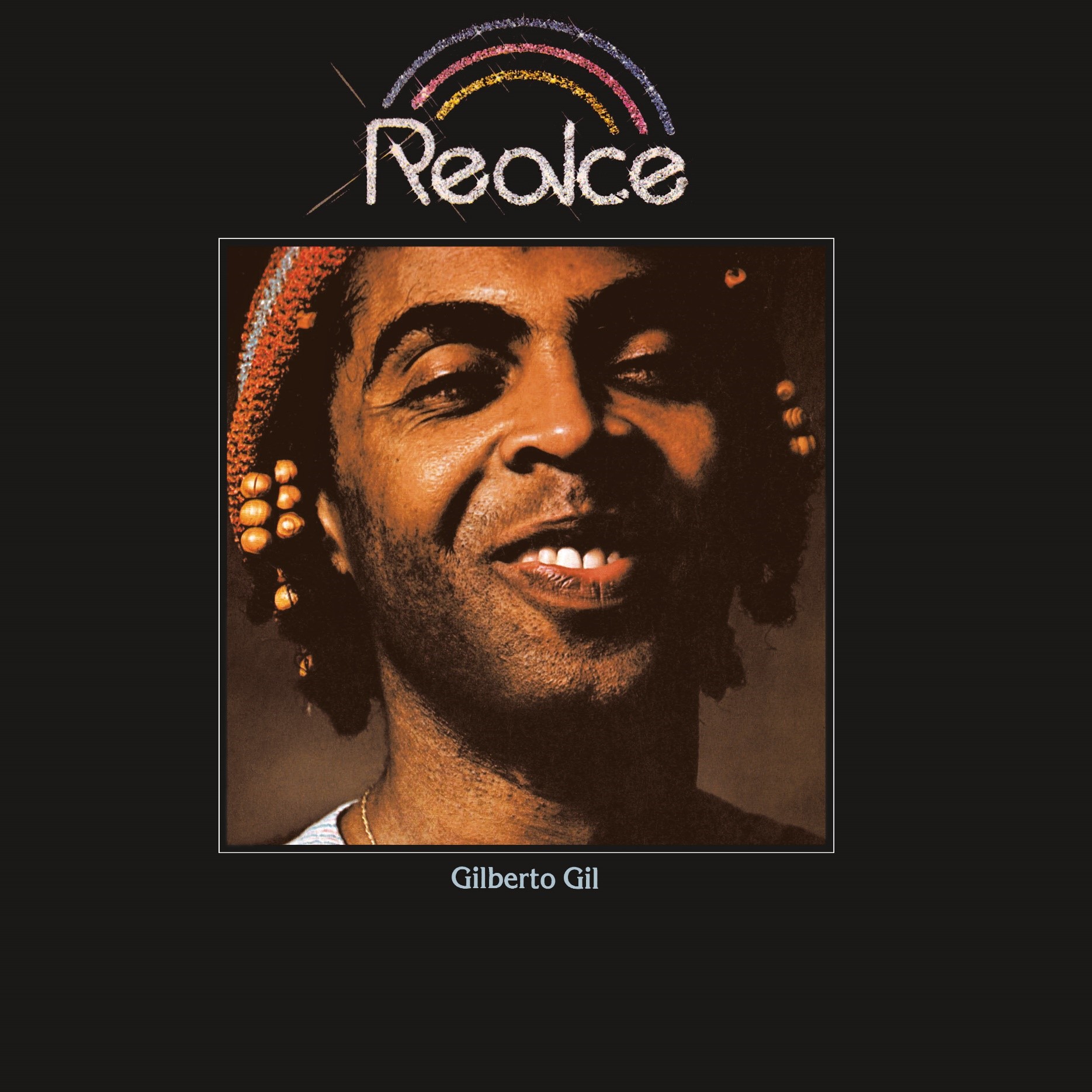

Esse cortejo afoxé soa moderno também graças aos tecladistas Tuca Camargo e Michael Boddicker. O brasileiro tinha saído do Som Nosso de Cada Dia, um dos primeiros grupos de rock progressivo do país, e outro já tinha tocado com Quincy Jones, Terry Callier e gravaria pouco tempo depois o Off the Wall, com Michael Jackson. O Fender Rhodes e os sintetizadores, como Mini-moog, não pecam pelo excesso. É justo, cintilante em meio às canções, como o sorriso de Gil na capa do disco — feita pelo artista visual Noguchi, responsável por outros desbundes como a capa de Profana, de Gal Costa, e A Banda do Zé Pretinho, de Jorge Ben.

O disco fecha com “Não Chore Mais”, gravação que Gil tinha feito com Mazzola no Rio de Janeiro e lançado como compacto meses antes de ir aos Estados Unidos. A faixa, uma versão para o clássico de Bob Marley, é um misto de flagelo e canção de luta que valeu ao artista seu primeiro Disco de Ouro. Se soa um pouco distante das outras músicas, tampouco é algo extraterrestre. Ajuda, sim, a dar uma matiz mais blue, triste, ao colorido trabalho de Gil. Arremata Realce que, se disco menos celebrado da trilogia Re, é sem dúvida o disco para se celebrar. Nem que seja na brecha do dia, na fresta do tédio, uma luz em meio a cinza, o realce a que todo mortal tem direito.