Uma versão resumida desta matéria foi publicada no UOL Tab em maio de 2020.

Se Jean Pierre Senghor é um príncipe? Não. Ele é músico. Em março de algum lugar dos anos 60, ele foi caubói durante uma micareme. A celebração — derivada em carnavais foras de época no Brasil, as micaretas — marca a metade da quaresma. Era um respiro festivo à retidão espiritual que antecede a Páscoa. Uma tradição burguesa-cristã francesa que, no continente africano, só faria sentido em um casarão na porção mais ocidental das antigas colônias europeias. No palácio neoclássico, erguido no costão sul da península que hoje forma a cidade de Dakar, reuniu-se a fina flor do oeste africano para este baile de máscaras em plena década das independências. Ministros recém-empossados caminhavam no pórtico ladeado por palmeiras, pensadores panafricanistas debatiam no jardim simétrico, militares de carreira posavam junto das estátuas de leão que simbolizavam a República do Senegal. “Era como nos filmes”, lembra Jean Pierre, uma criança fantasiada de caubói na época. “Havia o anúncio de cada fantasia e havia a chegada do presidente”, diz ele, levantando os braços como se subisse as cortinas do espetáculo.

Leopold Senghor, tio-avô de Jean Pierre, liderou negociações nos anos 50 que resultaram na independência de vários países do oeste africano. Ele se tornou, assim, o primeiro chefe de estado do Senegal ao fim da década. Pensador do conceito de negritude e escritor, entrou para a história como o “presidente poeta” graças a sua vasta antologia poética: a obra lhe valeu o título de primeiro africano a integrar a Academia Francesa de Literatura. Senghor, até hoje, é um sobrenome de peso no oeste da África. Ouvir falar de Senghor no Senegal é como ouvir falar de Windsor na Inglaterra ou Kennedy nos Estados Unidos. Isso se deve não só ao patriarca, mas também a outros nomes da família que inclui diplomatas, intelectuais e artistas. É o caso de Jean Pierre, um Senghor que viveu no Brasil por mais de vinte anos, fundou o Obina Shok — uma das bandas menos óbvias dos anos 80 —, tocou com gente como Gilberto Gil e Marisa Monte e ainda integrou o Cidade Negra por anos. Um nobre quase desconhecido.

Em seu estúdio, uma sala anexa à casa onde vive na capital senegalesa, Jean Pierre lembra da sua trajetória enquanto brinca com os teclados que o conduziram aos palcos brasileiros. É como se seu destino tivesse de passar pelo país. Quem lhe ensinou os primeiros acordes ao piano foi o músico Anoumou Pedro Santos, artista togolês de origem amorô — comunidade formada por homens e mulheres que retornaram à África em fins do século XIX para se libertar da escravidão no Brasil. Assim como língua francesa ou matemática, música era matéria obrigatória naquela formação, como diz Jean Pierre, privilegiada, de criança burguesa. Eram temas eruditos, solfejo, peças sofisticadas de Mozart para violino. Nada que lhe causasse o apelo da música pop dos anos 70, o som espacial de bandas como Yes ou The Doors. Um órgão elétrico Farfisa, trazido ao palácio republicano por Philippe Senghor (filho do então presidente), encantava o garoto que se enveredou pelos teclados já na adolescência.

Jean Pierre formou sua primeira banda tão logo encontrou outros amigos interessados em música. A referência local para os jovens era o Xalam, um dos grupos pioneiros das orquestras afrojazzísticas do Senegal. Os pupilos acompanhavam o conjunto em ensaios, pegavam dicas, abriam shows. Era um metiê que não agradava a mãe de Jean Pierre. O Senegal é um país de maioria muçulmana sempre lembrado pela tolerância e pelo respeito a diferentes culturas, religiões e práticas seculares. Nos anos 70, porém, a vida de um músico estava obrigatoriamente vinculada a vida na noite, clubes, cigarros, bebidas. “Ainda hoje tem gente no Senegal que diz que música é um pecado”, afirma Jean Pierre. Por isso ele arrumou as malas pouco tempo depois de seu pai ter recebido o convite para ser embaixador do Senegal no Brasil. “Foi minha mãe quem disse que eu tinha de sair daqui porque na cabeça dela Brasília seria a salvação, e eu queria essa experiência porque o Brasil tinha a música”, conta ele, entonando o artigo a.

O primeiro Senghor a pisar no Brasil foi o diplomata Henri, tio de Jean Pierre, seguido por Leopold em setembro de 1964. Em sua visita, o presidente senegalês teve reuniões com autoridades do país, compareceu a jantares e assistiu ao ensaio da Acadêmicos do Salgueiro no Rio de Janeiro. Em 1982, Jean Pierre chegou a Brasília para morar junto de seu pai. A residência oficial do embaixador senegalês ficava na asa norte da capital federal. O começo para o jovem era repleto de aulas de português e novos encontros. Ele assistiu a uma pequena África recém-independente ganhar vida às margens do Lago Paranoá. “Todos os finais de semana havia festas com as embaixadas do Togo, Costa do Marfim, Nigéria, Senegal, Gabão e a gente comia, dançava”, lembra Jean Pierre. Em uma dessas reuniões, ele conheceu o guitarrista Roger Keddy, gabonês também filho de diplomatas que já tinha se jogado na música em seu país de origem. Juntos, eles fizeram uma banda de baile para animar essas festas. Estavam lançadas as bases do Obina Shok.

O grupo que ficaria famoso no país inteiro tomou forma entre 1985 e 1986. Do Instituto Rio Branco vieram o brasileiro Sérgio Couto para a percussão e o surinamês Winston Lackin para as baterias. Da UnB, onde estudavam Roger e Jean Pierre — “primeiro o diploma, depois a música”, dizia seu pai —, vieram os também estudantes Maurício Lagos e Hélio Franco, completando a cozinha, e Henrique Hermeto, na guitarra. “A Universidade de Brasília tinha um ambiente favorável para fazer uma banda, tocar”, lembra Henrique. “A gente ia nos ensaios que rolavam ali nos corredores”.

O Obina Shok nascia já com a marca de produto juvenil de classe média brasiliense, mas a banda não encontrava paralelo na cena local de Legião Urbana ou Plebe Rude. Nem o sintético proto-punk do Joy Division, nem o new wave intelectual do Talking Heads, pouco desse eixo UK-US fazia sentido para o Obina. As conexões musicais do grupo davam em tudo que esse mesmo eixo reduziria ao codinome World Music. Era um diálogo Sul-Sul do mundo que triangulava o Atlântico negro entre África, Caribe e Brasil. Ao mesmo tempo, não era algo que se vinculava ao imaginário estrangeiro de uma música africana percussiva. A base do Obina era feita de harmonias qualquer coisa complexa e frases cíclicas de cordas, trazidas de massokas camaronesas e soukous congoleses. A levada, as progressões do reggae e do zouk também entravam na conta. Era como misturar, em uma quadra do plano piloto, elementos da criatividade de Manu Dibango, do virtuosismo de Pierre Akendengué, da energia de Bob Marley e do balanço de Francky Vincent. “O som era cristalino, os músicos eram muito bons e essa junção entre nós e eles transformou a banda de baile de antes no Obina Shok”, lembra Henrique.

Em 1985, quando o grupo já era headliner dos eventos no Lago Sul e clubinhos de Brasília, a turma gravou a primeira demo com as faixas “Lambarene”, “Rasta Girl” e “La Rumba” — muito do pop oeste-africano de meados do século XX é etiquetado como rumba. O irmão de Henrique tinha contatos no Rio de Janeiro e o rolo de fita foi parar na rádio Fluminense. A estação era uma das principais difusoras do udigrudi oitentista, uma exposição que faltava ao Obina na ponte Rio-SP. As músicas colaram na audiência e não tardou para chegar o convite da produção do Circo Voador: participar de um festival no Parque Lage, no Rio, em outubro daquele ano.

Defronte as arcadas do antigo palacete do Parque, o desconhecido coletivo brasiliense sobe ao palco. A banda de peso da noite é o Ira!, cujo êxito do primeiro disco garante umas poucas milhares de pessoas na plateia. Jean Pierre e turma tocam músicas autorais, os sucessos da rádio e as faixas já certeiras no Plano Piloto. Fim da apresentação, curta, como manda a cartilha dos festivais, mas o público diz querer mais com aplausos e gritos. A banda volta dos bastidores e toca outras próprias e uns tantos covers. Soltam “Legalize it!” — os militares eram escanteados do poder naquele ano. Palmas e palmas. “Mais um! mais um!”, ordena o público, sem se importar com a cartilha dos festivais. Uma canção emenda na outra, improvisos a fio. Tome bis, e uma ovação, firulas entre versões de “Free Nelson Mandela”, do grupo britânico Specials, ou “Stir it Up”, do Bob Marley. Uma apoteose. Show de festival não pode ser longo, manda a cartilha, mas o Obina Shok tocou por três horas seguidas naquela noite. O radialista Mauricio Valladares escreveu anos depois em seu blog que, vez ou outra, encontrava gente que dizia ter ido ao show só para falar que fez parte daquele momento.

“O que aconteceu ali foi mágica”, diz Jean Pierre, levantando os braços como se subisse as cortinas do espetáculo.

África Brasil

O Rio de Janeiro daria outras datas memoráveis a Jean Pierre nos anos seguintes. Umas mais por causa da realidade do que por causa da mágica. Certa vez, ainda nos 80, Roger e ele estavam em um posto de gasolina esperando que o carro fosse abastecido. Duas viaturas da polícia chegaram repentinamente. Sirenes ligadas e policiais com metralhadoras a tiracolo apontadas para os dois. “A gente já era acusado ali, a gente já era criminoso ali”, conta o músico. “E aí o secretário do grupo começou a gritar para a polícia: ‘Vocês estão loucos! Vocês sabem quem são esses caras? Eu trabalho para eles!”. Outra vez foi durante uma virada de ano na década de 90. Jean Pierre e alguns amigos estavam de carro a caminho de um bar na zona sul do Rio. Um outro veículo fez sinal para que a turma parasse em uma esquina, mas, por medo de se tratar de uma blitz falsa, eles seguiram caminho. Foi o que bastou para que policiais saíssem em perseguição pelo grupo. “Eles sacaram as armas do carro e começaram a atirar na gente, quebraram os farois traseiros do carro”, conta Jean Pierre. “Quando a gente parou, tinha um que dizia: ‘Eu quero matar alguém hoje’.”

Baixista, produtor musical e fundador das bandas O Rappa e Digitaldubs, Nelson Meirelles afirma ter presenciado situações parecidas ao lado do amigo senegalês. Houve um dia em que pegar táxi depois de um ensaio só foi possível em grupos mistos de músicos brancos e negros. “O que me deixava constrangido enquanto brasileiro era ver o choque da condição dele e a condição do preto no Brasil”, lembra Nelson. “Para um cara que vem de um país de pretos, não tem esse negócio. Então é algo muito violento, principalmente para ele”. Esse ele é um lorde de falar cadenciado, fluente em quatro idiomas — noções de alemão também —, proficiente em obras de Schubert e música pop. Um dândi sem maneirismos encontrava a fleuma do racismo que, injustificável para qualquer ser humano, tornava-se gritante no seu caso. “Eu fui preparado para o Brasil, eu tinha um perspectiva histórica do racismo, da formação brasileira que transformou os negros em escravos”, diz Jean Pierre. “Até que você prove o contrário, vão te ver como inferior, e para ser igual, você tem de ser melhor.”

O Obina Shok surge também nesse sentimento de representação e unidade. Se nos anos 80 a abordagem policial no DF era um pouco mais cuidadosa para evitar carteiradas do filho-de-alguém-importante, o território da UnB seguia como retrato das elites brasileiras. “A gente não era nem dez negros na universidade inteira, a gente se via e se reconhecia de longe”, lembra o músico. “O Obina Shok respondeu a essa angústia que a gente tinha.”

A outrora banda universitária estreia no Rio e leva o título de revelação de 1985 pela revista Bizz. O evento no Parque Lage deu carta branca para o Obina Shok gravar seu primeiro álbum com a RCA, atual Sony BMG, em 1986. Eles tiveram tudo que havia direito em um orçamento polpudo. Para começar, a direção reservou uma sala no estúdio principal da gravadora no Rio. Enquanto o Obina tocava, Lobão compunha músicas para seu novo disco no corredor e o A Cor do Som repassava as faixas do novo LP em outra sala. Chico Buarque estava no meio do seu “Francisco” também por ali. De vez em quando ele flanava até encontrar com Jean Pierre e falar francês. “Ele já tinha lido meu avô”, lembra. Músicos de quilate vieram trabalhar com os garotos. Não bastassem instrumentistas como Serginho Trombone e Márcio Montarroyos, Gilberto Gil e Gal Costa entraram em estúdio também. Os dois gravaram o hit do grupo, “Vida”, e Gil não largou mão. Ele voltou lá outros dias e gravou também “Reggae Obina” e “Africaner Brother Bound”, uma canção protesto contra o apartheid sul-africano. O disco saiu no fim daquele ano e junto sai o Obina em turnê pelo país, começando pela Bahia. “O Brasil também começou lá”, diz um jovem Jean Pierre à revista Bizz em 1986. “Na Bahia estão as raízes africanas.”

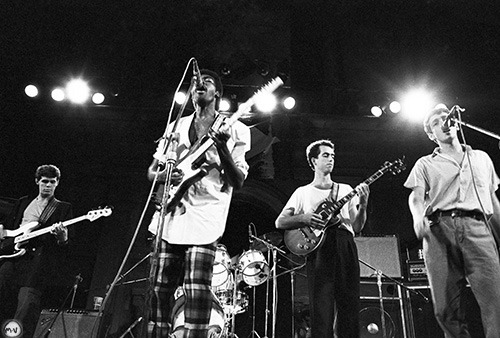

Obina Shok ao vivo no festival África Brasil, no Circo Voador, em janeiro de 1987

Em 1987, o Obina rodou o país, encheu casas e fez o caminho estrelado da TV com apresentações no Globo de Ouro, no Fantástico, no Chacrinha e até um especial com a Alcione. E aí o roteiro perde originalidade, pois esse era o início do fim. “A banda começou a perder coesão nessa época”, lembra o guitarrista Henrique. A direção da RCA sabia o valor do que tinha em mãos. Como queriam um segundo disco para o semestre, não hesitaram em exigir mais daquela garotada recém-chegada de Brasília. O foco nos músicos estrangeiros aumentou e contratos imprecisos foram firmados — ninguém da banda jamais recebeu remuneração por direitos autorais. Em troca, o orçamento continuava gordo, mas isso também trouxe festas e todo o tipo de amizade de ocasião. Uísque e cocaína servida em bandejas de prata. Roger, lembra Jean Pierre, cedeu. As drogas catalisaram alguns desentendimentos do grupo já sem a mesma formação inicial. O Obina até lança o disco “Sallée” em 1987, mas já era tarde para a gravadora. O brilho de antes não havia mais e a banda acaba sem nem completar quatro anos de idade. Roger volta a Brasília e posteriormente retorna ao Gabão. Vítima de um AVC fatal, o compositor de “Vida” estampou um quadradinho na seção de obituários do principal jornal gabonês em abril de 2018.

No seu estúdio em Dakar, Jean Pierre lembra desse tempo: “A gente se perguntava: ‘O que a gente tem de especial?’, e nos diziam: ‘É um frescor’”. Era novidade na ida e na volta. Por um lado, o afropop do Obina antecipava tendências musicais do país. Os acordes do hit “Vida” e mesmo a maneira como as cordas se desenham na música, por exemplo, estão presentes em “Alagados” dos Paralamas do Sucesso. E, até então, a encruzilhada sonora Caribe-África-Brasil do Obina era algo só ouvido no nascente samba-reggae soteropolitano — não à toa o grupo se apresentou dezenas de vezes na Bahia. Além disso, os jovens também traziam aspectos de um showbiz em vias de globalização. As últimas faixas do primeiro álbum são temas que fariam sucesso em algum bar da diáspora negra em grandes centros urbanos europeus. Se executadas ao vivo, músicos camaroneses talvez improvisassem nos temas por bons minutos. Era o que o ouvido norte-americanizado chamaria de World Music. Fato é que o Prêmio Sharp de Música Brasileira para o ano de 1988 coroou o Obina como melhor banda regional. Era um troféu que tomava ao revés a proposta. “O Obina Shok chegou muito na frente”, explica o produtor Nelson Meirelles. “As pessoas não tinha elementos para avaliar o valor daquilo.”

Clipe de “Vida”, exibido no Fantástico em 1987

Jampí ou Magái

Um dia, conversando com Jean Pierre, Nelson não pode conter o espanto. O amigo tinha visto a mítica luta entre os boxeadores George Foreman e Joe Frazier, de 1973, ao vivo, in loco. Era 1973 e o então adolescente Jean Pierre viajou à Jamaica com seu pai. Eles desembarcaram em Kingston, capital do país, para assistir ao duelo entre os dois maiores pesos pesados da época. Foreman acabou com Frazier em menos de dois rounds, mas a rápida luta serviu de aula para o jovem. Jean Pierre praticava boxe quando era adolescente. “Ele é pugilista mesmo, tinha um jab rápido”, lembra Lazão, baterista do Cidade Negra e jiujiteiro por amor. “Eu lembro dele como um cara de dois metros de altura, com envergadura de dois metros, andando de bota preta com uma bermuda tipo as roupas do Living Colour.” Com naipe de artista e pique de lutador, Jean Pierre se tornou amigo de Lazão durante os anos em que integrou o Cidade Negra. O músico esteve na banda por cerca de quinze anos.

Jean Pierre tocando com o Cidade Negra no “Bem Brasil” da TV Cultura em 1998

Ao fim do Obina Shok, em 1989, o tecladista voltou a Brasília já decidido em não largar a música. Ele se mudou em seguida para São Carlos, interior de São Paulo, para viver com sua namorada à época. Tocando de bar em bar, Jean Pierre entrou na cena local e logo descolou alguns shows no Rio de Janeiro onde foi re-descoberto por Nelson Meirelles. O então produtor do Cidade Negra o convidou a participar do primeiro álbum do grupo, “Lute para viver”. O namoro de São Carlos terminou para dar lugar a sua história com a banda. “Esse foi meu casamento mais longo”, brinca Jean Pierre. Depois de colaborar no álbum em 1990, o músico fez parte do grupo entre 1992 e 1999 e entre 2002 e 2008. Esse foi o auge do Cidade com sucessos como “O Erê”, “Firmamento”, “A Sombra da Maldade” e “Querem Meu Sangue”. Quando sobrava espaço, Jean Pierre também atuava como produtor musical do grupo e tocava projetos paralelos. Foram quase vinte anos de estrada em que o tecladista tocou em vários programas de TV, fez turnês internacionais e dividiu palco e estúdios com artistas como Lulu Santos, Luiz Melodia, Bi Ribeiro, Inner Circle, Steel Pulse. Aprendeu muito: com Marisa Monte, em 91, descobriu um mundo novo de arranjos do cancioneiro pop brasileiro. Ensinou um bocado também. “Ele sabia muito bem avaliar a música, sabia sugerir”, lembra Lazão. “Sabia tudo de ritmo africano”. Jean Pierre teve sua saída definitiva decretada um pouco antes de 2009. Desentendimentos internos, ele desconversa, escolhas impostas.

Para o artista, permanecer no Brasil já não fazia mais sentido. A causa nem era essa última rusga, porque ele poderia tocar com outros nomes — convites não faltavam. Faltava-lhe, na sua avaliação, espaço para crescer individualmente. E maior que isso era sua sensação de devir inerente, um vir-a-ser entre ele o país fundado por seu tio-avô. Jean Pierre é Senghor, afinal, e em 2010 ele volta ao Senegal. Os primeiros cinco anos são mais difíceis. Havia uma saudade agridoce, histórias de Parque Lage, e Jean Pierre decidiu nem pisar no outro lado do Atlântico. Só assim poderia evitar a tentação de deixar a terra natal novamente. Aos poucos ele refaz sua vida em Dakar, conhece gente da cena e constrói seu estúdio, o Djidjack Music, onde hoje produz artistas locais e faz música também para publicidade. O retorno ao Brasil veio recentemente. Clima de peregrinação, ele diz, para fazer as pazes que faltaram nos tempos de Obina e apresentar a antiga casa para a esposa. “E eu dizia a ela: ‘O Brasil é tudo isso, sim, e ninguém pode tirar isso de mim.’”

Hoje, Jean Pierre mostra com orgulho a versão que produziu para “Asa Branca”, faixa interpretada em wolof (idioma senegalês) em um dos álbuns do seu selo. Ele também apresenta mensalmente o “A Hora do Brasil”, o primeiro programa de rádio dedicado a música brasileira no Senegal. Nos cruzamentos das longas avenidas de Dakar, ele vê as tesourinhas de Brasília. Celebra o que chama de intersecção entre emoção e criatividade presente tanto no Senegal quanto no Brasil. Se lamenta pelo país que deixou, é pelo cenário político daquele lugar que um dia pariu o tão diverso Obina Shok. “A situação do Brasil, para mim, é surrealista”, diz. “Foi surreal escolher democraticamente um cara que tinha anunciado o que está fazendo.” A única outra tristeza é por saudade de feijoada.

“No Brasil me chamavam de Jampí ou Magái”, lembra ele, em bom português. “Disseram que Jean Pierre era nome de francês.” Jean Pierre é, sim, nome mais popular em bairros burgueses de Paris do que em países africanos. Por ali é mais simples encontrar Amadou, Malick ou Samba, escrito talvez por coincidência como o nome do gênero mais brasileiro que há. Acaso algum, então, que um jovem músico malinense chamado Samba tenha visitado o estúdio de Jean Pierre enquanto ele contava sua história. O novato queria apresentar seu trabalho para o veterano cuja fama o precedia. O sobrenome Senghor lhe soava algo, mas o jovem pouco sabia quem tinha sido Jampí ou Magái. Era melhor não arriscar no tratamento do nobre conhecido — o bom uso dos nomes e pronomes é mister no francês. Samba chamava Jean Pierre de “Monsieur le Maestro”.